Menelusuri jejak feodalisme di Indonesia – Dari zaman Kerajaan Mataram hingga era pemerintahan Prabowo

Sumber gambar, Instagram

- Penulis, Viriya Singgih

- Peranan, BBC News Indonesia

Pada Selasa (28/1) lalu, tepat 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto bertugas. Selama periode itu, sejumlah kasus mengindikasikan pemerintahannya masih kental dengan budaya feodal.

Pada 3 Desember 2024, beredar video Miftah Maulana Habiburrahman, yang kerap disapa Gus Miftah, saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah.

Publik mempertanyakan tingkah Miftah, yang belum lama diangkat sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Di video itu, ia tampak mengolok-olok dan menghina seorang pedagang es teh.

Setelahnya, warganet segera menemukan dan meramaikan kembali video-video lama Miftah, termasuk yang menunjukkan ia menoyor kepala istrinya di depan umum dan menghina pelawak senior Yati Pesek.

Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menyebut tingkah Miftah kental dengan unsur patriarkal dan feodal.

Akhir dari Artikel-artikel yang direkomendasikan

Dalam tajuknya, Tempo pun menyoroti gelar “gus” yang melekat pada Miftah, yang membuatnya memiliki banyak pengikut “meski tindak tanduknya tidak mencerminkan seorang penceramah agama yang punya ilmu mumpuni”.

Tak lama, Miftah minta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden.

Sumber gambar, Jauh Hari Wawan S./Detik

Pada 8 Januari 2025, muncul kejadian yang melibatkan Raffi Ahmad, utusan khusus presiden lainnya di bidang generasi muda dan pekerja seni.

Di media sosial, beredar video yang menunjukkan anggota patroli dan pengawalan (patwal) kepolisian sedang membuka jalan bagi mobil berpelat RI 36.

Dalam prosesnya, ada taksi yang pindah jalur sehingga menghalangi rombongan mobil pejabat tersebut. Setelahnya, anggota patwal tampak bergerak ke depan taksi itu dan menegurnya dengan gestur yang dianggap publik sebagai tindakan arogan.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan telah menegur pemilik kendaraan dinas tersebut, yang belakangan diketahui adalah Raffi Ahmad.

Meski begitu, Raffi bilang saat kejadian ia tidak ada di mobil itu.

“Pada saat itu mobil berpelat RI-36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi.

Sumber gambar, FIKA NURUL ULYA/Kompas.com

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan kejadian ini adalah bentuk feodalisme, yang tampak saat seseorang mendapat keistimewaan berlebihan karena status dan kekayaannya.

Tak hanya di jalanan, keistimewaan kerap diberikan pada pejabat publik di berbagai acara, termasuk pernikahan.

“Rusak semua sistem kita karena feodalisme di semua lini,” kata Bivitri melalui akun Instagram-nya.

“Bahkan sebagian dari kita yang pikirannya sudah dirasuki malah jadi menghamba sosok-sosok berstatus, sampai selalu bilang ‘siap’ dan ‘mohon izin’.”

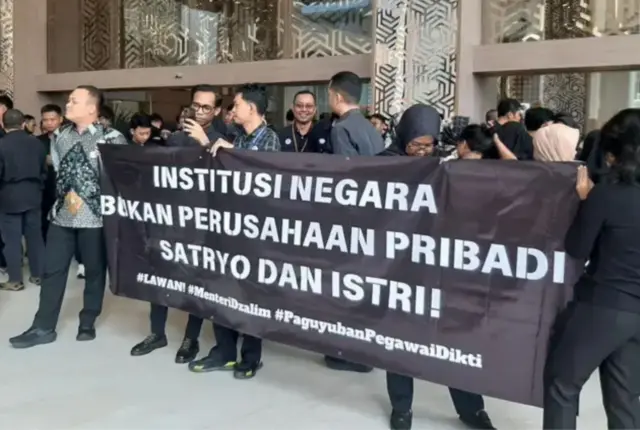

Pada 20 Januari 2025, ratusan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) berunjuk rasa di depan kantor kementerian tersebut,

Mereka menuntut keadilan untuk sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan secara semena-mena oleh Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam aksinya, para ASN yang mengenakan baju hitam membawa sejumlah spanduk dan papan bunga.

Salah satu spanduk bertulisan: “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri.”

Tak hanya itu, viral di media sosial rekaman yang diduga suara Satryo saat membentak pegawainya karena air di rumah dinasnya mati. Di situ, terdengar pula suara barang-barang dilempar.

“Sengaja membuat rumah ini enggak ada air? Tadi air hidup, kok tiba-tiba mati?” kata pria di rekaman tersebut.

Sumber gambar, Kompas.com

Satryo mengatakan demonstrasi sebenarnya dipicu penolakan sejumlah pihak di kementeriannya yang akan dimutasi.

Sementara itu, ia membantah bahwa suara di rekaman yang viral adalah suaranya.

Meski belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, Arizal Mutahir, dosen sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, melihat segala keriuhan yang muncul mengindikasikan ada sesuatu yang salah di Kementerian Dikti Saintek.

Menurutnya, Kementerian Dikti Saintek yang mengurus pendidikan dan ilmu pengetahuan seharusnya menempatkan semua orang setara, tanpa hierarki. Dari sana, humanisme mestinya jadi nilai utama.

(Meski belum terbukti) yang terjadi justru sebaliknya: ada menteri pendidikan tinggi yang bisa marah besar karena berbagai perkara sepele.

“Berarti ada faktor budaya yang meliputi. Ya budaya feodal itu,” kata Arizal.

“Bisa dikatakan, itu wujud paling banal dari budaya feodalisme di birokrasi Indonesia.”

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Arizal dan Bivitri sepakat budaya feodal yang ada saat ini adalah warisan era kerajaan Nusantara, yang terus dilestarikan dan muncul dalam bentuk-bentuk berbeda seiring berjalannya waktu.

Namun, mengapa sulit sekali untuk membongkar budaya feodal ini?

Dengan menelusuri sejarah, kita bisa menemukan jawabannya.

Zaman kerajaan: KKN sebagai ‘roh’ sistem feodal

Feodalisme telah ada di Nusantara sejak era kerajaan Hindu-Buddha, termasuk di masa Kerajaan Mataram Kuno, Kediri, dan Majapahit.

Saat itu, raja-raja dianggap sebagai titisan dewa atau Tuhan yang berhak menguasai tanah dan mendistribusikan hak pengelolaannya.

Dari sana, terbentuk hubungan patron-klien yang membuat rakyat bergantung pada penguasa yang memiliki akses pada tanah dan berbagai sumber daya lainnya.

Konsep hak absolut para raja ini diatur dalam Manawa Dharmasastra atau Manusmrti, kitab Hindu yang menjadi rujukan hukum tertinggi di masa itu.

Konsep serupa dipertahankan kerajaan-kerajaan Islam setelah berakhirnya era Hindu-Buddha, termasuk oleh Kerajaan Mataram Islam yang berkuasa di sejumlah wilayah Pulau Jawa dari abad ke-16 hingga ke-18.

Sistem feodal yang berkembang di era Kerajaan Mataram Islam kemudian banyak dipercaya sebagai cikal bakal feodalisme Indonesia.

“Aliran yang menyuburkan tatanan budaya [feodal] yang ada kini setelah era Hindu-Buddha berasal dari Kerajaan Mataram Islam [1575-1755] dan pecahan-pecahannya pasca-Perjanjian Giyanti,” kata sejarawan Peter Carey pada BBC News Indonesia.

Di era Mataram Islam, raja membagikan tanah lungguh atau tanah garapan pada bangsawan (keluarga raja) dan pejabat kerajaan.

Sumber gambar, Wereldmuseum Amsterdam/Wikimedia Commons

Luas tanah yang dibagi tergantung derajat kebangsawanan dan tinggi rendahnya jabatan dalam struktur birokrasi, tulis sejarawan Agustinus Supriyono dalam artikelnya: “Sistem Pertanahan Jaman Kerajaan Mataram Islam“.

Pejabat tingkat desa yang disebut bekel lalu bertugas membagikan tanah-tanah itu pada para petani untuk dikelola sekaligus memungut pajak dari mereka.

Hasil tanah garapan itu lantas dibagi antara para petani, bekel, dan pemegang tanah lungguh seperti bupati.

Sistem ini pada praktiknya membuat bekel bertindak layaknya “raja kecil”, apalagi mengingat ia punya kekuasaan untuk membagikan tanah dan memungut pajak, seperti ditulis Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya – Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris (1996).

Sama halnya dengan para bupati, yang kerap memberikan “tekanan secara lebih intensif terhadap petani” untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pemasukannya sebagai pemegang tanah lungguh, kata Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (1987).

Dengan sistem semacam ini, kepemilikan tanah jadi begitu penting dalam menentukan status sosial dan posisi seseorang di masyarakat, kata Suhartono dalam “Feudal Heritage: Source of Corruption, Collusion, and Nepotism” (1999).

“Semakin tinggi posisi seseorang, semakin kaya pula dia,” kata Suhartono.

Masalahnya, tidak sembarang orang dapat memiliki jabatan dalam struktur birokrasi, yang membuka akses terhadap penguasaan tanah.

Jabatan biasanya diberikan pada mereka yang masih kerabat raja atau birokrat terkait, atau mereka yang telah masuk lingkaran elite lewat pernikahan politik.

Imbasnya, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.

Pemegang tanah lungguh, yang mendapat hasil tanah dan “pajak-pajak informal” dari petani, disebut dapat menikmati kehidupan nan glamor.

Sementara itu, petani yang hidup pas-pasan mesti terus menjaga hubungan baik dengan mereka yang di atas, termasuk dengan memberikan berbagai hadiah dan membayar pungutan-pungutan, kata Suhartono.

“Sebagai bukti loyalitas, klien [petani] kerap memberikan hadiah-hadiah luar biasa. Upeti atau persembahan tertentu membuat para patron [pemegang tanah] senang, dan patron terus menuntut hadiah lebih,” tulis Suhartono.

“Raja-raja Jawa dan para bangsawan biasanya meminta barang-barang dari Eropa atau hadiah bergengsi seperti kuda Australia, kereta pengangkut dari Eropa, dan masih banyak lainnya.”

Dari sana, catat Suhartono, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur di Kerajaan Mataram Islam.

Pemberian hadiah atau persembahan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan harus terjadi agar seseorang bisa mencapai tujuan di segala aspek kehidupan.

Persekutuan terjadi di mana-mana untuk menjaga status quo, entah antara raja dan pejabat tinggi ataupun di antara para birokrat level bawah, sehingga ujung-ujungnya petani yang selalu jadi korban.

Untuk mempertahankan kekuatannya, penguasa atau birokrat pun membagi-bagi jabatan pada kerabatnya.

Karena itu, Suhartono bilang KKN adalah “roh” sistem feodal di masa lalu, yang terus bertahan hingga berabad-abad lamanya.

Kehadiran Belanda di Nusantara, imbuhnya, tidak mengubah itu semua. Mereka justru memanfaatkan dan memperkuat sistem feodal yang ada untuk kepentingannya sendiri.

Masa kolonial Belanda: Bupati sebagai alat ‘kontrol sosial’

Pada 1596-1601, orang-orang Belanda menjalani ekspedisi untuk membeli rempah-rempah di Nusantara seiring melonjaknya kebutuhan di Eropa.

Kesuksesan ekspedisi di tahun-tahun itu, plus persaingan dagang di Nusantara termasuk dengan Portugis, memicu pembentukan Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur (VOC).

Melalui VOC, para pedagang Belanda diharapkan dapat menyatukan tenaga dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, lalu meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk membantu pemerintah Belanda membiayai perang melawan Spanyol.

Singkat cerita, VOC tiba di Nusantara pada 1602 dan mengubah segalanya.

VOC menjalankan divide et impera atau politik adu domba terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang saat itu bersaing satu sama lain dan rentan menghadapi perpecahan internal.

Mereka menanamkan bibit perbedaan untuk memecah belah, memprovokasi perang, lalu menawarkan bantuan militer pada pihak yang didukungnya dengan imbalan penguasaan wilayah atau aset tertentu.

“Mereka akan memberikan bantuan militer dengan imbalan berbagai konsesi,” kata sejarawan Peter Carey.

“Mereka berusaha masuk ke struktur [kekuasaan] untuk membuat hidup mereka semudah mungkin dan menghasilkan uang sebanyak mungkin.”

VOC, imbuhnya, tak merasa perlu untuk mengutak-atik sistem feodal yang ada di Nusantara.

Mereka justru disebut bekerja sama dengan para penguasa di pucuk sistem feodal itu untuk menjaga kepentingan ekonominya.

Sumber gambar, Getty Images

Sartono Kartodirdjo, dalam bukunya Modern Indonesia: Tradition and Transformation (1984), juga menyampaikan hal senada.

Menurut Sartono, pejabat tinggi di masyarakat Jawa yang memiliki kuasa besar kerap dieksploitasi VOC dengan sistem feodal yang ada untuk memobilisasi produk dan jasa dari rakyat jelata.

Karena itu, VOC membiarkan sistem feodal itu dan justru memanfaatkannya untuk kepentingan mereka.

“Karena kepentingan utama perusahaan [VOC] adalah menjaga pasokan produk pertanian tertentu, ia membiarkan tatanan politik pribumi tidak terganggu selama kepentingan komersialnya tidak dihalangi,” tulis Sartono.

Setelah sukses memperluas pengaruhnya di Nusantara sepanjang abad ke-17, VOC mengalami kemunduran di abad ke-18 karena sejumlah hal, termasuk gaya feodal dan KKN yang dilakukan pejabatnya sendiri, dari yang levelnya paling rendah hingga paling tinggi.

Saat itu, banyak orang Belanda berlomba melamar kerja di VOC, yang dianggap sebagai kendaraan untuk mengubah nasib dan memberikan kekayaan instan.

Tak jarang, mereka menyogok agar dapat diterima, seperti dicatat di buku Sejarah Indonesia rilisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017.

Masalahnya, gaji pegawai VOC sebenarnya tak seberapa. Maka, mereka rajin mencari pungutan liar, menjual barang dagangan sisa untuk mendapat uang tambahan, dan lainnya.

“Selain itu terjadi manipulasi dalam timbangan, harga, penjualan kedudukan, penjualan monopoli seperti candu, garam, dan lain-lain, sehingga para pejabat VOC menjadi kaya raya, sedang VOC sendiri makin miskin,” kata sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

“Akhirnya, VOC menetapkan pajak pada pejabatnya dan menjual jabatan bupati, tuan tanah, dan lain-lain.”

Sumber gambar, Getty Images

M. Adnan Amal, dalam bukunya Kepulauan Rempah-Rempah (2007), menyebut Joan van Hoorn yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada 1704-1709, sebagai contoh.

Amal mencatat gaji resmi van Hoorn sebagai gubernur jenderal sebenarnya hanya 700 gulden per bulan. Namun, setelah lima tahun menjabat, ia bisa pulang kampung dengan membawa kira-kira 10 juta gulden.

Dengan pemasukan besar, pejabat tinggi VOC pun dapat menikmati hidup mewah dan bertindak semena-mena di Nusantara.

Pada 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal VOC, Henricus Zwaardecroon, menerbitkan aturan yang mengatur tata cara penghormatan terhadap petinggi VOC serta Dewan Hindia dan keluarganya.

“Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut, warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah,” seperti dicatat dalam Sejarah Indonesia (2017).

Pada 1754, Gubernur Jenderal Jacob Mosel mengeluarkan aturan lain soal kendaraan kebesaran gubernur jenderal VOC dan Dewan Hindia.

Melalui peraturan itu, gubernur jenderal VOC berhak menggunakan kereta kebesaran yang ditarik enam ekor kuda, dengan hiasan berwarna emas dan kusir orang Eropa.

Kruiskerk, gereja utama yang dibangun di Batavia pada 1640-an, kemudian jadi ajang pamer kekayaan para pegawai dan petinggi VOC, seperti dicatat Adolf Heuken.

Mereka disebut kerap datang beribah mengenakan pakaian berbahan sutra, beludru, satin, linen, kain songket, lurik, cindai, dan tegarun.

“Pada paruh kedua abad ke-18, ibadah hari Minggu bagaikan pertunjukan teater,” kata Heuken dalam Gereja-gereja Tua di Jakarta (2003).

Di dalam gereja, posisi duduk pun diatur berdasarkan pangkat dan posisi seseorang di masyarakat.

Hingga awal abad ke-19, posisi duduk saat pertemuan antara pejabat VOC dan penguasa lokal menempatkan kompeni di status sosial lebih rendah.

Seperti dicatat peneliti Risa Permanadeli, pejabat lokal biasanya duduk di kursi sementara orang Belanda wajib duduk atau jongkok di lantai di hadapan mereka.

Kompeni juga wajib melepas topi dan menyerahkan hadiah pada pejabat lokal yang ditemui.

Semua berubah setelah Herman Willem Daendels diangkat jadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada 1807, pada masa setelah VOC bangkrut dan bubar tahun 1799.

Daendels diberi dua tugas utama: menyelamatkan Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi dan birokrasi di sana.

Daendels mengubah status orang Belanda di Nusantara dari sekadar pejabat pemerintahan kolonial menjadi pejabat perwakilan Kerajaan Belanda. Konsekuensinya, mereka diminta tak lagi memberi perlakuan serbaistimewa pada para raja Jawa.

Karena itu, pejabat Belanda pun mesti duduk di kursi yang setara dengan raja-raja Jawa.

Ia pun mengancam akan memberikan hukuman berat, bahkan hukuman mati, pada mereka yang terlibat dalam korupsi.

“Sikap Daendels yang memperlakukan para raja dan penguasa lokal di Jawa sebagai pegawai administrasi pemerintahannya dengan mengurangi wewenang dan penghasilan mereka menimbulkan kebencian pada Daendels,” tulis Mashuri Maschab dalam Politik Pemerintahan Desa di Indonesia (2013).

“Tindakan-tindakannya itu kemudian memunculkan perlawanan dari kalangan penguasa pribumi termasuk dari Kasultanan Yogyakarta.”

Setelah Jawa jatuh ke tangan Inggris pada 1811, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur Jawa.

Selama lima tahun memerintah di Jawa, Raffles membawa sejumlah perubahan besar.

Ia menghapus kerja rodi dan memperkenalkan sistem sewa tanah, serta menempatkan para bupati dan raja-raja tradisional sebagai pegawai pemerintahan kolonial bergaji tetap, yang dilarang memungut pajak.

Kebijakan ini membuat gelisah para bupati dan raja, karena pendapatan mereka dari bagian hasil pungutan pajak, penyerahan hasil bumi, kerja rodi, upeti, dan lainnya bakal hilang, kata Mashuri.

Namun, setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia, kondisinya berubah kembali.

Pada 1830, Johannes van den Bosch diangkat jadi gubernur jenderal Hindia Belanda dan memperkenalkan sistem tanam paksa untuk menggantikan sistem sewa tanah Raffles.

Sistem tanam paksa bertujuan meningkatkan pemasukan Kerajaan Belanda yang tengah kesulitan keuangan karena perang.

“Bagaimana cara mendapatkan kembali uang? Mereka menggunakan semacam neo-feodalisme dalam bentuk sistem tanam, yang melibatkan para bupati,” kata sejarawan Peter Carey.

“Mereka menggunakan bupati untuk menjaga kontrol sosial dan memastikan kehidupan politik yang lancar.”

Budaya feodal dan korup lantas kembali merajalela, sehingga banyak rakyat kelaparan dan mati di saat para bupati hidup bergelimang harta.

Ong Hok Ham mencatat, di luar gaji tetap, bupati saat itu juga mendapat bagian dari tanam paksa, upeti, serta berbagai “hak-hak adat”.

Karena itu, bupati bisa memiliki keluarga besar dengan istri lebih dari satu, dan menafkahi atau memberi pekerjaan setiap anggota keluarganya, sembari rajin mengadakan pesta.

“Belum termasuk jamuan untuk para pembesar Belanda, kapitan Cina, Arab, selamatan ini-itu seperti Gerebek Ramadan dan lain-lain,” kata Ong, kali ini dalam buku Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara (2019).

Menurut Carey, Belanda tutup mata terhadap segala korupsi yang terjadi di era neo-feodalisme tersebut sejauh itu “tidak merusak fondasi negara kolonial”.

Dan, akhirnya, apa yang dibiarkan itu terus bertahan hingga jauh setelah Indonesia merdeka.

Orde Baru: ‘Raja ganti nama jadi presiden’

Mochtar Lubis heran betul mendengar cerita kawannya menelepon seorang pembesar.

Panggilan telepon itu diterima ajudan atau sekretaris si pembesar, yang lantas bertanya: “Apa bapak sudah ada janji?”

Kawannya tak habis pikir. Mengapa menelepon saja perlu bikin janji dulu?

“Banyak orang merasa bahwa langsung menelepon pembesar itu kurang sopan. Yang sopan menurut jiwa feodal kita ialah pergi menghadap, maka perlu menunggu, dari beberapa hari sampai beberapa minggu,” kata Mochtar dalam ceramahnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 6 April 1977, yang dipublikasikan dalam buku Manusia Indonesia (2013).

“Semakin lama diperlukan waktu untuk dapat menghadap, maka semakin besar dan tinggi gengsi sang pembesar.”

“Kita mengatakan, kita mau modernisasi, pakai teknologi modern, pasang mikrowave dan satelit Palapa segala, menambah hubungan telepon, tapi menelepon orang ‘besar’ dianggap kurang… sopan. Aneh dan lucu, bukan?”

Mochtar menilai jiwa feodal adalah salah satu ciri manusia Indonesia, yang berakar pada zaman kerajaan dahulu dan terus berkembang hingga era Orde Baru saat ia melontarkan ceramah itu.

Sumber gambar, Getty Images

“Garis [feodal] ini kita teruskan sampai hari ini. Raja ganti nama jadi presiden, menteri jenderal, sekretaris jenderal, direktur jenderal, rektor, gubernur, presiden direktur sebuah perusahaan swasta yang besar, administrator perkebunan, dan sebagainya,” ujar Mochtar.

“Meskipun bentuk-bentuknya sudah berubah, akan tetapi pada hakekatnya hubungan-hubungan dan sikap-sikap feodal ini masih hidup dalam diri manusia Indonesia.”

Bentuk feodalisme, menurutnya, dapat dilihat dalam tata cara upacara resmi kenegaraan, hubungan-hubungan organisasi kepegawaian, ataupun pencalonan istri pembesar negeri dalam daftar pemilihan umum.

Istri komandan atau menteri, imbuhnya, bisa otomatis jadi ketua organisasi tanpa mempertimbangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, ataupun pengabdiannya.

Mereka yang berada di bawah, entah secara pangkat ataupun kekayaan, seakan diharapkan untuk “patuh, hormat, takut, tepa selira, merendah diri, tahu diri, tahu tempatnya, menerima dan melakukan segala hal yang menyenangkan bagi si bapak”.

Singkatnya: asal bapak senang atau ABS.

“Yang berkuasa sangat tidak suka mendengar kritik, dan orang lain amat segan untuk melontarkan kritik terhadap atasan,” kata Mochtar.

Imbasnya, hubungan antara penguasa dan rakyat disebut jadi hubungan satu arah dari atas ke bawah, tanpa terbuka kemungkinan melakukan koreksi.

Agus Dwiyanto dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan pandangan serupa dalam artikelnya berjudul “Birokrasi Kita Masih Feodal”, yang terbit di jurnal Prisma Nomor 8, Agustus 1991.

Birokrasi di Indonesia, katanya, mewarisi sistem nilai yang tumbuh di kerajaan dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial.

“Yang jelas, mentalitas bangsa ini masih bercorak inlander, membungkuk-bungkuk pada atasan, bahkan sampai pada hubungan di luar instansi,” kata Agus.

Karena itu, ia bilang pegawai instansi pemerintahan banyak mengusung prinsip ABS.

Mereka senantiasa berusaha menjilat dan memuaskan atasannya, termasuk dengan mengirimkan hadiah sebagai “upeti” dan menyetor laporan yang selalu menyenangkan pimpinan.

“Sebab bawahan yang tidak menyenangkan atasan akan segera dibayang-bayangi ancaman mutasi, PHK, dan tidak naik pangkat,” ujar Agus.

Sumber gambar, Getty Images

Arizal Mutahir, dosen sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, juga menyoroti perilaku ABS yang berkembang di era Orde Baru.

Saat itu, katanya, ada pembelokan makna “ramah-tamah”, yang kemudian berubah menjadi menjilat atasan.

“Yang tidak menyusahkan atasan itu dianggap pegawai yang baik,” kata Arizal.

“Itu awalnya dari sana.”

Ini tak lepas dari pemerintahan presiden otoriter Soeharto yang kental dengan budaya Jawa.

Menurut budayawan Melani Budianta, Soeharto menyalahgunakan budaya Jawa untuk menopang kekuasaannya.

Ia, misalnya, disebut menanamkan kepatuhan dengan mengusung prinsip kesopanan dan harmoni yang kental di budaya Jawa.

Tak bisa dimungkiri, Soeharto memosisikan dirinya sebagai raja Jawa saat memimpin selama 32 tahun sepanjang rezim Orde Baru.

“Dalam budaya Orde Baru, persatuan dan keseragaman lebih ditekankan daripada pluralisme; kesesuaian daripada perbedaan,” kata Melani dalam artikelnya “Discourse of cultural identity in Indonesia during the 1997-1998 monetary crisis“.

“Budaya Orde Baru pada dasarnya bersifat paternalistik, dengan kekuasaan terpusat di kota besar dan, lebih khusus lagi, di tangan presiden yang berperilaku seperti raja Jawa.”

M. Luthfi Khair, peneliti sejarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai kehadiran “raja Jawa” mencerminkan legitimasi feodalisme politik yang masih kuat di Indonesia.

“Feodalisme ini menciptakan konsentrasi kekuasaan yang merusak prinsip inklusi demokrasi,” kata Luthfi.

“Demokrasi tidak lagi menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial, melainkan menjadi sarana bagi elite politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka.”

Dan, kata sejarawan Peter Carey, kerajaan Jawa yang dibangun Soeharto di era Orde Baru berhasil menciptakan ketakutan di masyarakat, entah untuk berdialog atau sekadar mempertanyakan kekuasaan.

“Pada dasarnya, Indonesia dimasukkan ke dalam ‘gudang pendingin’ selama 32 tahun,” ujar Carey.

“Orde Baru menekankan pentingnya tidak mempertanyakan apa pun.”

“Jika Anda melontarkan pertanyaan, Anda bisa dibunuh.”

‘Budaya feodal datang dari pendidikan feodal’

Sumber gambar, Instagram Prabowo Subianto

Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024, lebih dari 26 tahun setelah mertuanya, Soeharto, undur diri sebagai “raja Jawa” dan mengakhiri rezim Orde Baru.

Namun, setelah 100 hari Prabowo menjabat, sejumlah kasus justru mengindikasikan bahwa budaya feodal masih bertahan kuat di sistem pemerintahan Indonesia.

Ada utusan khusus presiden sekaligus penceramah agama bergelar “gus” yang memiliki banyak pengikut meski tingkah lakunya tak mencerminkan gelar dan predikatnya.

Ada utusan khusus presiden lainnya yang mobil dinasnya disebut arogan di jalanan.

Ada menteri pendidikan tinggi yang diduga marah besar dan bertindak semena-mena pada para bawahannya karena urusan rumah tangga.

Menurut ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, setelah Indonesia merdeka dari Belanda, tak pernah ada upaya serius untuk membongkar budaya feodal yang ada.

“Kita hanya lepas dari penjajahan Belanda, tapi cara kita berperilaku di antara sesama kita masih menggunakan ketidaksetaraan itu,” kata Bivitri.

“Dan itu nyaman sekali buat pejabat, sehingga dilestarikan terus. Itulah makanya dia terpelihara terus sebagai budaya. Apalagi kemudian dia dibikin sistematis dalam protokoler-protokoler kenegaraan dan lain sebagainya.”

Sumber gambar, Agung Pambudhy/Detik

Mohammad Averrouce, juru bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bilang seluruh elemen masyarakat mesti berkolaborasi untuk menciptakan “birokrasi berintegritas”, termasuk perwakilan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kementerian PANRB, imbuhnya, terus menjalankan berbagai kebijakan reformasi birokrasi untuk membangun birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

“Kementerian PANRB akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang telah diimplementasikan, serta memastikan langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk menciptakan birokrasi yang semakin melayani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Averrouce.

Di sisi lain, Bivitri menyoroti pendidikan Indonesia yang menurutnya justru turut melestarikan budaya feodal.

Di sekolah-sekolah, imbuhnya, pelajar biasanya diajarkan untuk patuh. Sopan santun diutamakan dengan dalih itu bagian dari budaya timur, dan imbasnya siswa tidak dibiasakan berpikir kritis.

“Kita diajarkan untuk selalu tunduk pada kewenangan,” kata Bivitri.

Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sebelumnya pun mengatakan para guru Indonesia masih “memegang teguh model mental feodal”.

“Model mental” di sini merujuk kerangka kerja berpikir individu dalam memahami dunia di sekitarnya.

Dengan model mental feodal, relasi yang tercipta antara guru dan siswa seakan jadi seperti atasan dan bawahan, kata Ubaid.

“Seakan atasan itu boleh sewenang-wenang, menghukum siswa seperti apa pun boleh,” kata Ubaid.

“Sebagai bawahan, siswa itu dianggap harus taat, harus nurut, harus patuh.”

Kuatnya budaya feodal, plus pengalaman ratusan tahun di bawah pemerintahan kolonial Belanda, juga melahirkan inferioritas yang membuat orang Indonesia merasa rendah diri menghadapi orang lain yang dominan atau punya kuasa besar, kata Arizal Mutahir, dosen sosiologi Universitas Jenderal Soedirman.

Contohnya, kata Arizal, bisa dilihat saat ada bawahan menjilat atasan atau melakukan apa saja “asal bapak senang”.

Atau, imbuhnya, saat ada kepala negara yang menelepon dan memberi selamat kepada seseorang yang baru saja menang pemilu presiden di sebuah negara adikuasa, yang mendadak berubah gesturnya dan berulang kali mengakhiri kalimatnya dengan: “Sir!”